10月的西安,秋高气爽。

说起远在哈萨克斯坦北哈州泰恩沙县的爱菊二期项目正在积极建设中,西安爱菊粮油加工集团党委副书记、副总经理刘东萌干劲十足。

刘东萌表示,与8年前在北哈州建设一期项目油脂加工中心相比,建设二期项目美奈食粮库则涉及更多的国际商务规则和其他法律事务。他们跟相关职能部门和专业法律机构提前谋划,做好风险防范,减少不必要的损失,项目进展比较顺利。

“它将达到年产量100万吨的吞吐量,包括30万吨的饲料加工厂,30万吨的散粮包装线,30万吨的包装粮灌装线,10万吨的面粉生产线,10万吨的立桶舱建设,1万吨的油罐建设。”10月19日,刘东萌介绍,美奈食粮库覆盖哈萨克斯坦以及俄罗斯部分地区,通过中欧班列长安号进行粮油物资的集结和交易,将在今年年底建成。

2015年,乘着共建“一带一路”倡议东风,老字号粮食企业——西安爱菊粮油加工集团率先走出国门,在法治等力量的推动下,摸索构建“北哈州、阿拉山口、西安”三位一体的跨国产业体系,迈上了从单一的面粉加工厂到跨国有限公司的蜕变之路。

作为国家级农业产业化重点龙头企业和全国主食产业化示范企业、陕西省和西安市粮食供应骨干企业,爱菊集团走出去的过程有喜悦,也有痛点。

刘东萌介绍,具体到实际运营中,当地的法律,环保方面的要求和生产技术的规范要求等跟国内都有差异。比如,爱菊的生产线是24小时的,但当地没有加班的规定,为了既能遵守当地法律保护用工,又能满足实际生产需求,爱菊就给参与加班的当地员工发放加班工资。

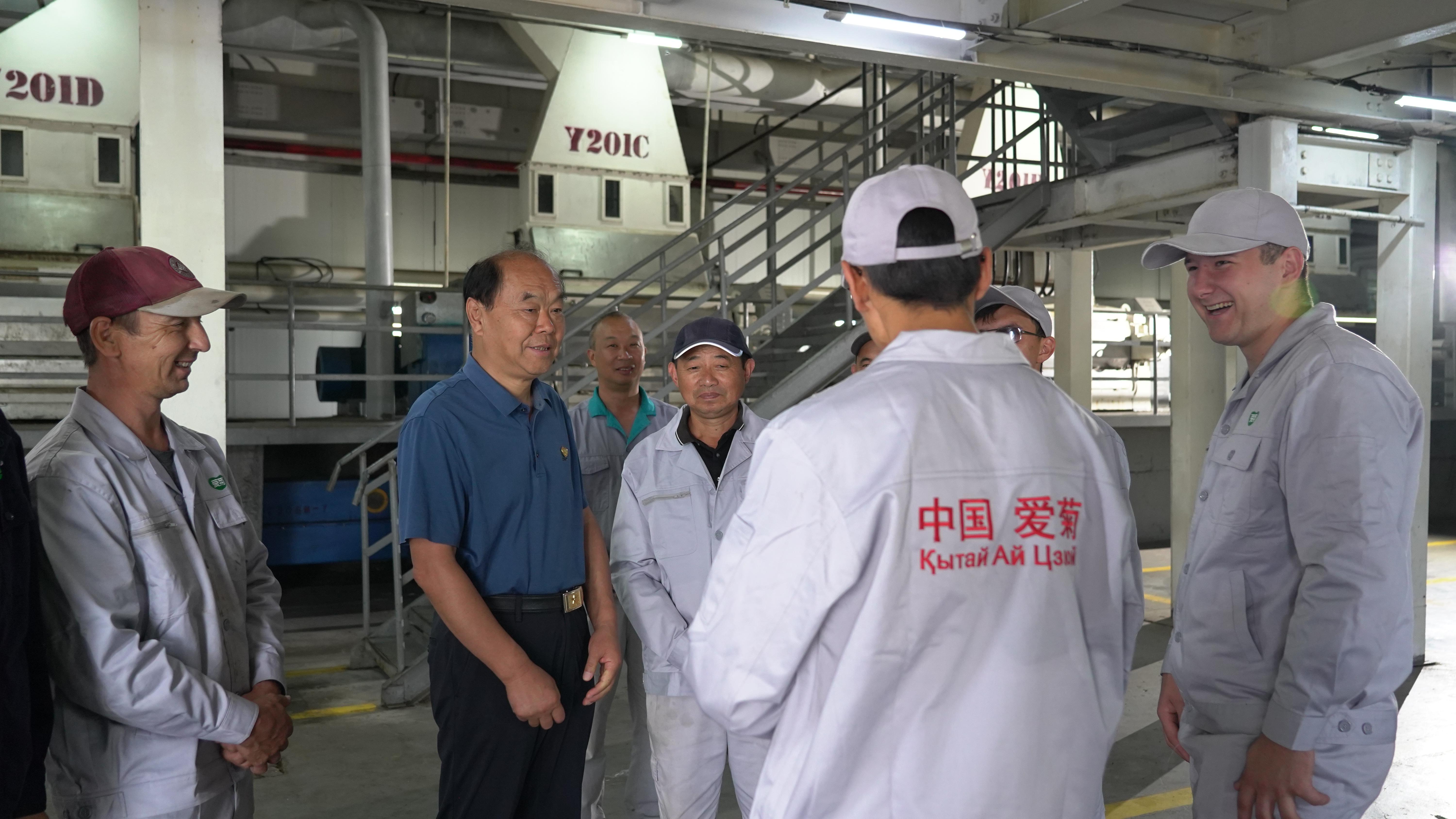

8月10日,爱菊集团党委书记、董事长、总经理贾合义(左二)视察北哈州爱菊园区油脂压榨厂。爱菊集团供图

“好风凭借力”。陕西省、西安市、国际港务区相关职能部门,积极打造良好的营商环境,提供从报关到通关到清关,一站式服务所需要的一系列法律等方面的措施,让爱菊集团从摸索适合当地的用工制度开始,蹚出跨国“订单农业”种植的路子,最终促成一个适合自己生产、经营、管理和带动当地经济发展,而且跟当地融为一体的五方合作共赢机制。

西安交通大学“丝绸之路经济带法律政策协同创新中心”主任助理王朝恩认为,“从爱菊的实践来看,我们的企业不仅仅实现了商业目标,建立了粮油加工基地,还带动了当地农场主就业。另外,实现了促进当地社区的发展,捐助学校等社会活动。我们形成了一个良好的软法治理的环境,从而保障企业的运营行稳致远”。

中欧班列“长安号”首趟回程在2016年3月满载爱菊2000吨油抵达西安。爱菊集团供图

法治是最好的营商环境。

8年来,爱菊集团的贸易量越来越大,品牌价值越来越高,产品质量也得到了提升。其间,爱菊集团运用哈萨克斯坦优质的土地资源,解决了东道国种粮卖粮等问题。同时,爱菊集团从海外进口粮食,为实现我国进口粮食多元化打下了好的基础。

刘东萌表示,“出海”企业必须了解当地的政治环境、经济环境和人文环境。随着投资规模和涉足的范围越来越广,比如建设综合性园区,基建项目设备的进出口越来越多,爱菊集团就需要更多涉外法律服务等支持。

王朝恩建议“出海”企业要高度重视法律合规性,特别是对新出现的法律问题,比如环境保护、质检商检等方面的东道国法律制度体系的变化,予以预研预判,以合法方式维护企业合法权益。(焦翔 记者 王雪峰 杨扬夏子)