2021年底,突如其来的疫情打乱了人们的生活。朝九晚五的上班打卡变成了居家办公、视频会议,做好了攻略的出行变成了网络平台上的“云游”,期待已久的演出因故延期……看似陷入停滞状态的工作生活中,还有很多人在努力创作着,只为给更多生活在疫情之中的人们点亮一盏对抗孤独和焦虑的明灯。

鲁迅先生说过,“我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁”。疫情之下,我省广大文艺工作者在做好抗疫防疫工作的同时,积极投身文艺创作新的实践中,沿着新时代文艺事业的前进方向戮力前行。那么,这些创作者都在做什么,他们又是如何创作和思考的?今天,就让我们一起走进创作者的世界。

创新尝试 用音乐讲好中国故事

“疫情期间也是一个学习充电的好机会,让我可以宅在家里完成一些‘欠账’,创作新的作品。”作为陕西省音乐家协会主席,尚飞林的日常工作较为繁杂,留给自己创作的时间很有限。这次疫情居家让他有了更多时间进行创作。从 《我们携手同行》《封控诗稿》等大量抗疫主题歌曲的创作,到即将召开的党的二十大、全国“五个一工程”奖评选的相关音乐作品的策划创作,从图书《陕北民歌大典》的写作编辑工作,到陕北民歌情景歌舞《黄河歌谣》的文本修改完善,每天密集的创作安排倒是让他乐在其中。

2017年,展现陕北人生活、情感和社会发展变化的《黄河歌谣》,首次亮相第四届中国·西北音乐节并荣获金奖。此后,该剧从本土公益性演出走向沿海城市,开创了我省民歌演出发展的新思路,成为陕北民歌创新发展的一次尝试。“如何让这部剧更好地发挥文化传播作用,让更多人领略陕北民歌的独特魅力和黄河文化的深厚积淀?”身为该剧总策划的尚飞林一直在考虑这个问题。

2021年12月7日,在榆林举行的陕北民歌传承创新暨佳县黄河文化发展座谈会上,陕西省重大文化精品项目《黄河歌谣》落户签约佳县。为了最大程度地彰显陕北民歌和黄河文化的时代价值,连日来,尚飞林再次对《黄河歌谣》的文本进行修改,力图让该剧在未来的演出中有更加精彩的演绎。

同时,尚飞林也在抓紧完成由他担任主编的图书《陕北民歌大典》中陕北民歌歌词方面的写作编辑工作。作为2019年国家出版基金项目,该书旨在通过对陕北民歌的概念、发展和歌词审美、音乐风格、演唱艺术,以及陕北民歌作词作曲家和演唱家、艺人以及词谱等进行综合梳理、研究,让陕北民歌得到全面性、系统性、科学化、立体化的呈现。近期,该书已入选“十四五”时期国家重点图书出版专项规划。

“该项目将填补以陕北民歌为对象的大型出版项目的空白,对国家级非物质文化遗产陕北民歌的深入挖掘、整理、抢救都具有重要的文化价值和现实意义。”尚飞林说:“此前,我们曾多次召开协调推进会,就是希望能够更快更好更全面地完成这部图书的编撰工作,为陕西地方特色音乐艺术的保护传承尽到自己的责任。”

沿着保护传承陕北民歌、继承发扬黄河文化的思路,身为省政协委员的尚飞林完成了关于《以地方音乐文化为突破口,讲好“黄河故事”》的提案。他说:“加大以黄河为主题的音乐创作,打造《东方红》《黄河船夫曲》这样的经典音乐作品,讲好黄河故事,讲好中国故事,是新时代音乐工作者的职责和使命。”

行万里路 记录高天厚土间的多彩文明

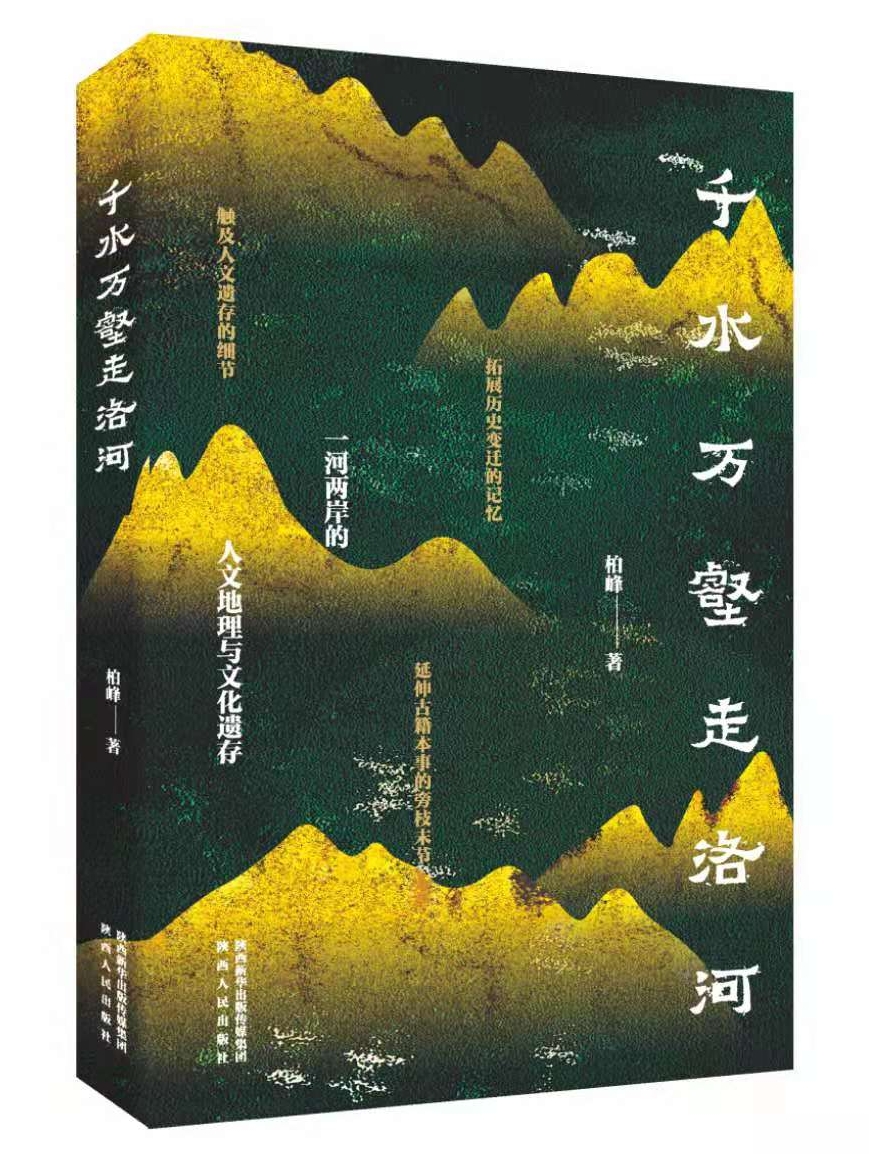

“河流与人类有着密切的依存关系,在某种意义上来说,河流的历史就是人类文化史。我希望尽可能真实地描述这段文化历史。”在历时3年完成长篇纪实散文《千水万壑走洛河》的写作、出版及再版工作后,2021年底,陕西省评论家协会副主席柏峰再次开始了他下一部书稿的创作。这一次,他将目光锁定黄河流域,希望通过这种以地理空间为叙述对象的专题性纪实写作为读者呈现更为广阔深远的黄河文化。

作为从历史地理、文化民俗、文明源头等方面全景叙写渭河支流洛河的纪实散文作品集,2018年度陕西省委宣传部重点资助图书《千水万壑走洛河》是目前关于洛河史传的第一部长篇纪实散文。为了创作这部著作,柏峰先后七次深入黄土高原与关中大地,在行走间探寻洛河流域从远古到现代的历史更迭,在记录现状的基础上,引经据典,考据与之相关的历史、文化、考古、地理、生态等方面的洛河文明,将洛河的自然史和历史文化史全方位多角度地呈现给读者。该书出版后受到业界专家学者的好评和读者的广泛关注,迅速再版并荣获第三十一届北方十五省、市、自治区哲学社会科学优秀图书奖。

“这部书的写作犹如垦荒,没有专题书籍可以借鉴,在大量搜集、阅读相关资料的同时还需要跋涉于高天厚土间进行田野考察。得益于一次又一次的行走,让我看到了黄土高原的壮美多姿,听到了不曾被付之于笔端的故事与传说,感受到了中华大地日新月异的变化,也对华夏文明的源头有了更多的思考。正是基于此,才有了创作第二部长篇纪实散文的想法和主题架构。”柏峰表示,文学写作不仅需要储备丰富的感性知识,还需要身临其境才能触发写作的兴趣。此轮疫情结束后,他将前往黄河流域沿线进行田野考察。

作为文艺评论家和作家,多年来,柏峰写作发表了大量关于散文理论、中国古代与现当代散文研究以及外国散文研究的文章。近期,他将未曾结集出版过的文章进行归纳整理、补充,形成了一部涵盖散文美学理论、写作研究、散文评论等内容的散文研究集。“这个写作经历了许久的时日。而今翻检出来,不敢说有多少新见。但即便是其中引用的列位散文家的精彩片段,也能让无暇阅读散文原著却喜爱散文的朋友,大略欣赏到百余年来我国散文史上那些灿烂的华章。”据柏峰介绍,该书稿已进入编校阶段,预计将于今年与读者见面。

融入时代创作更多真诚动人的作品

陕西省歌舞剧院编剧段路晨所在的小区是封控区,20多天来,她几乎每天都忙忙碌碌:填写陕歌新剧目报送材料、做新项目的文学框架、准备即将动笔的音乐剧剧本素材。与此同时,她先后创作了多首不同角度、不同风格的抗疫主题歌词。

其中歌曲《白衣战士》是陕西省歌舞剧院最早推出的抗疫主题歌曲,其歌词创作聚焦身先士卒冲锋在抗疫一线的战士们,刚劲有力、斗志昂扬,仿佛冲锋号般充满了力量。歌曲《大白》用小女孩的口吻娓娓道来,歌词中使用“暖心、悉心、热心、全心、知心、耐心、贴心、爱心、同心”九个心,表现“大白”的辛劳奉献和人们对他们由衷的感谢。合唱歌曲《我的城,我来守》勾勒出人民群众同舟共济、携手抗疫的决心和信念,坚定而有气势。

2020年疫情在武汉突发之时,段路晨就写过《英雄的城》等三首歌曲,至今听来依然很不错。而当自己亲眼目睹抗击疫情中的种种艰辛与不易时,她有了更深切的感受和共鸣。“创作《我的城,我来守》的时候希望副歌部分能够加入合唱,体现一人到多人的合力担当,但我也深知在疫情下很难实现。多亏院领导、歌剧团的支持,陕歌30多名歌唱演员各自用手机录制音频,曲作者戴益民进行混音制作,用领唱、轮唱、合唱的方式,表现出万众一心的力量。”段路晨说:“当同事们作为志愿者、演唱者出现在歌曲MV画面里,我每看一遍都十分感动,因为这首歌也饱含着我们陕歌人的群策群力。”

从青年作家到青年词作家、编剧,段路晨跨界文学、音乐、戏剧三个领域,在创作的道路上,她对写作的热爱和对当下的关注从未改变。她说:“文体只是载体,思想才是表达的精髓。很多动人的现实题材等待着我们去挖掘,很多优秀传统文化和历史故事等待着用当下的眼光重新审视、抒写。将自己融入时代,深入采访、学习而非凭空杜撰想象,创作出真诚动人、具有正能量的作品,是我一直以来坚持并努力实践的。”(记者 柏桦)