“群众领袖、民族英雄”,这是1936年6月毛泽东为纪念刘志丹将军的题词。志丹县原名保安县,为纪念刘志丹将军更名为志丹县。8月8日,正是立秋之日,“壮丽70年·奋斗新时代——记者再走长征路”主题采访活动采访团,来到刘志丹将军故里,记者们怀着崇敬的心情,先后参观了刘志丹烈士陵园、中国人民抗日红军大学旧址、志丹县保安革命旧址,大家认真聆听讲解员和原志丹县关工委副主任何启华等同志生动讲述革命先辈的英雄感人事迹,深受感动,真情缅怀英烈。记者们看到将军故里新变化,无不为之惊讶称奇。

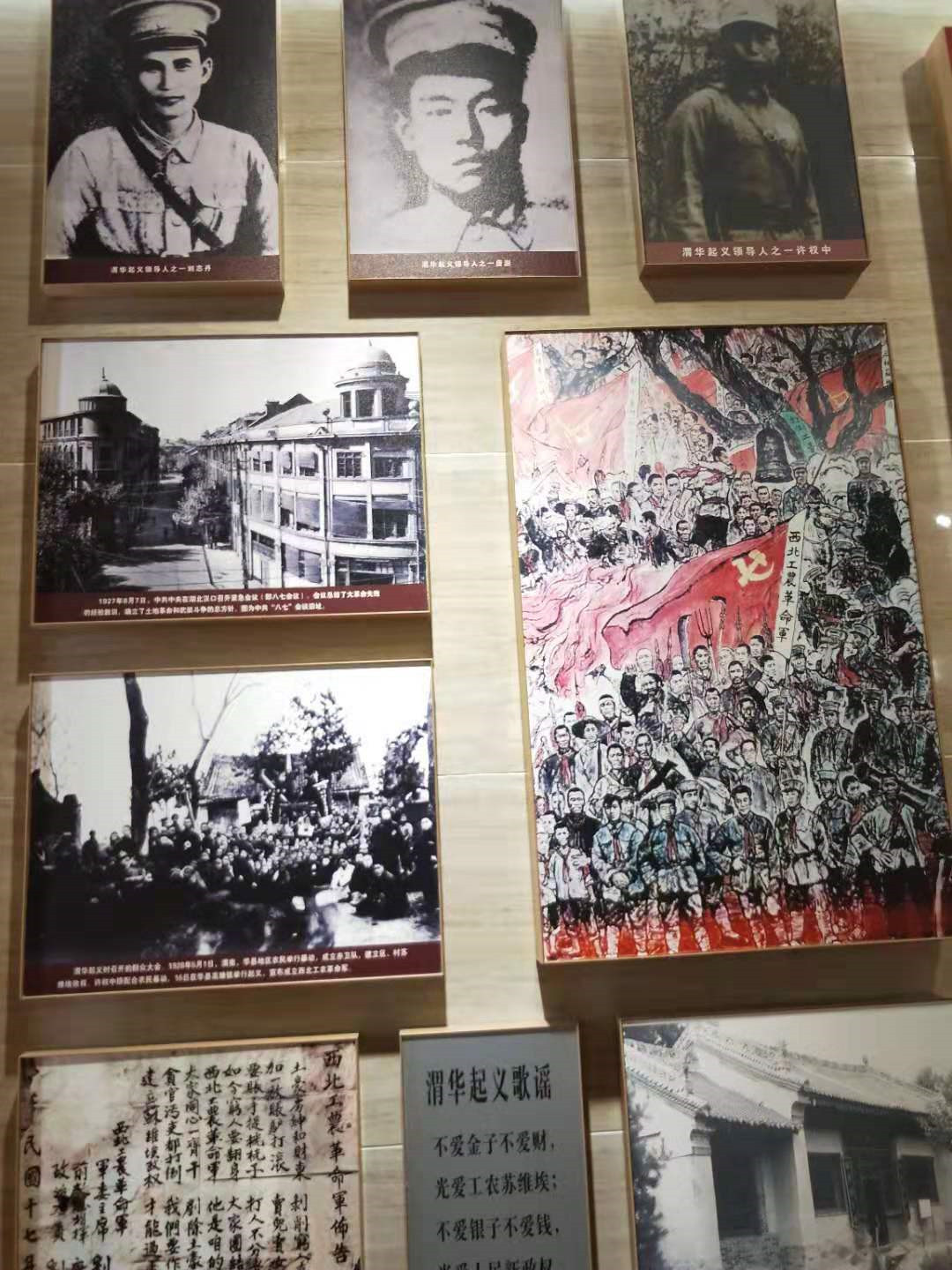

记者们首先来到刘志丹烈士陵园烈士纪念堂前,中省市新闻媒体代表向刘志丹烈士敬献花蓝,大家默哀三鞠躬,以表敬意。在刘志丹革命事迹陈列馆,随着讲解员富有激情的讲述,通过观看馆内陈列的大量珍贵历史照片、实物和文字资料,记者们追忆刘志丹将军生前革命斗争事迹,深深为刘志丹将军为革命事业英勇献身的精神所打动,大家记录着,用相机手机拍照着,留下对将军的敬仰和记忆。

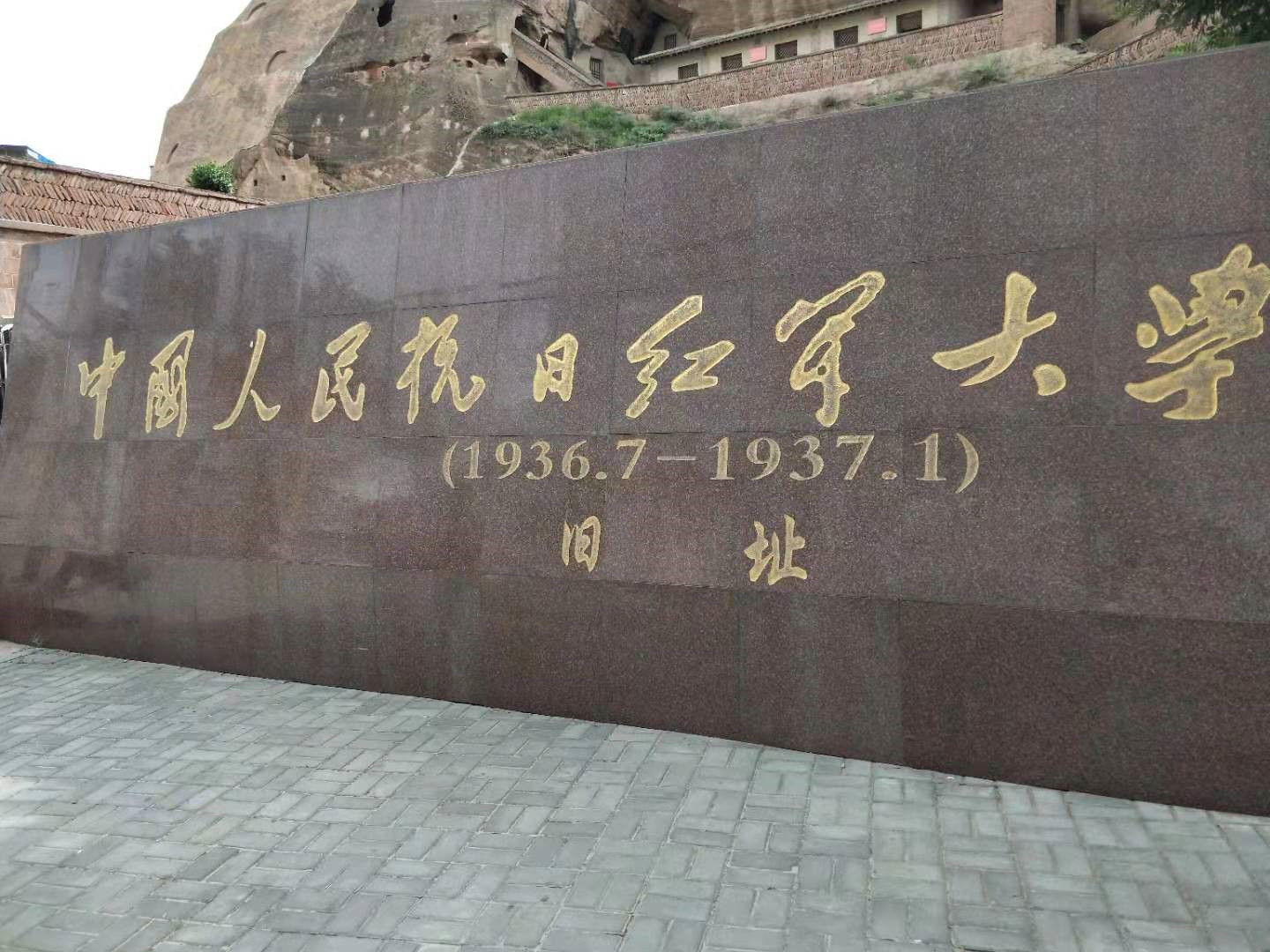

在中国人民抗日红军大学旧址,记者通过讲解员讲述了解到,中国人民抗日红军大学是中共中央在瓦窑堡(今子长区)成立的一所培训军队干部学校,1936年7月,中国人民抗日红军大学随军迁到保安(今志丹县)。在那时极端艰苦的条件下,师生们攻坚克难,自力更生,学校蓬勃发展,“越抗越大”。当年美国记者斯诺在其《西行漫行》一书中这样生动描写“这是以窑洞为教室、石头砖块为桌椅、石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全不怕轰炸的这种‘高等学府’,全世界恐怕只有这么一家!”志丹的中国人民抗日红军大学,为即将到来的全面抗战准备了干部力量,是一所为民族解放培育钢铁栋梁的“革命熔炉”。

记者在志丹县保安革命旧址纪念馆,参观了依山而掘的石窑洞和当年的革命历史文物。保安革命旧址,在1936年7月3日至1937年1月13日,曾是中共中央所在地。中央机关及毛泽东、周恩来、张闻天等领导人在此居住期间,先后召开了21次政治局(扩大)会议,研究方略,发布决定和指示,调整各项政策,使抗日统一战线形成;领导红一方面军西征,实现了红军三大主力在西北大会师,宣告为期两年的万里长征胜利结束,安排接待了第一次踏进红军采访的美国记者埃德加·斯诺和医生马海德,使《西行漫记》公之于世后,打破了国民党对红军的造谣诬蔑和新闻封锁。西安亊变的正确方针,化解了一场内战危机,成为时局转换的枢纽。

志丹是一块历史积淀深厚的古老土地,志丹是一座唱响中国革命的壮丽红都。志丹人民用红军精神建设新红都,使志丹发生日新月异新巨变。近年来,志丹县大力实施“统筹城乡、优化结构、转型发展、富民强县”战略,紧扣“两区两地三圈”目标,即全力建设30万亩苹果主产区、省级高新技术产业园区,倾力打造全国重要红色教育培训旅游目的地、陕甘宁足球训练基地,加快融入陕北高端能化经济圈、延安全域旅游圈和陕甘宁区域交通圈,实现了经济社会的平稳健康发展。同时,志丹县不断加强社会治理,持续深化平安建设,用“十个没有”打造平安稳定新志丹。据统计,2018年志丹县完成地方生产总值136亿元,增长8.5%,固定资产投入、地方财政收入等均大幅增长。志丹县先后荣获“全国文明县城”“国家卫生县城”“全国文化先进县”“全国群众体育工作先进县”“全国残疾人工作先进县”等荣誉。在新时代新起点上,志丹人民发扬老区革命传统,奋力作为,正在决胜全面小康征程上,迈出坚实有力的新步伐。(记者 黄保山)